File #6 ナノ・アンテナで目指す環境発電

最終更新日:2022.10.26 初投稿日:2019.04.15

シリーズ:アンビエントロニクス研究所の研究シーズ

化学・生命化学科 井村考平 教授

先進理工学部、化学・生命化学科の井村研究室の研究テーマは、金属ナノ物質の分光特性の解明とその応用だ。ナノスケールの金属微粒子は、光電変換や化学反応を促進する能力があることが近年明らかにされた。井村研究室では、19名の学生ならびにスタッフと共に、金属ナノ物質の特殊な振る舞いを研究し、新しい顕微鏡技術や環境発電技術の開発に取り組んでいる。

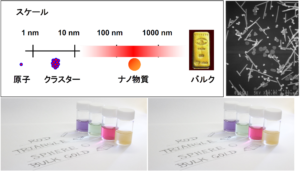

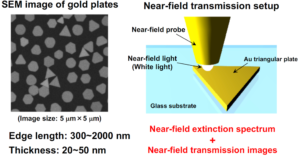

図1 研究対象のナノ物質

井村研究室が対象とするナノ物質は、図1に示すような、クラスターとバルクの中間のサイズを有する物質である。主に金や銀などの金属ナノ物質を扱うことが多い。

金属ナノ物質の様々な利用

約10年前、金属ナノ物質が可視光や赤外線を集光し高効率に光電変換する能力を有することが科学誌サイエンスで発表された。その物性や特性にはいまだ不明な点が多く、世界の多くの研究者の関心を集め続けている。井村教授もその一人である。

金属ナノ物質の「光物性や光電変換」能力について研究を続けていると、光電変換の際にかなりの熱が発生することに井村教授は気づいた。さらに井村教授は、ナノ物質に集めた熱を用いれば熱電変換デバイスの効率アップに利用したり、局所的な熱対流を発生させることで生体成分を濃縮できるのではないか、と考えた。金属ナノ物質は他にも、様々な化学反応の促進にも利用でき、太陽光で水の分解を可能にすることもできる。

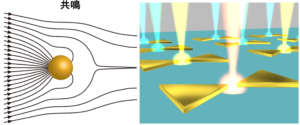

これら金属ナノ物質の特殊な能力は、ナノスケールの金属微粒子が「光のアンテナ」としての機能を有すると考えると理解しやすいという(図2)。例えば銀のナノ物質は、断面積の約1000倍もの範囲に広がる光を集められることが理論的に示されている。金属ナノ物質の配列構造では負の屈折率を実現できることから、ハリーポッターに登場する透明マントのようなものを実現できないかと考えている研究者もいるらしい。SF映画のような話が、金属ナノ物質の応用として真剣に検討されているから面白い。

図2 金属ナノ粒子による光アンテナ

近接場光学顕微鏡の開発

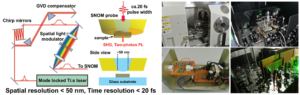

前述した様々な金属ナノ物質の利用の可能性を明らかにするためには、まず現象を詳しく理解する必要がある。井村教授は、金属ナノ物質の分光特性解明のため、新しい原理に基づく、ナノ物質向けの「近接場光学顕微鏡」や「ナノイメージング法」を独自に開発している(図3、図4)。市販品も登場しているが、井村教授は物性探索のため装置を独自に作り上げている。大学の研究室で計測装置を自作するのは並大抵の努力ではできないだろう。ナノ物質の特性解明と積極的な利用を目指す、井村先生の強い思い感じられる。

図3 近接場光学顕微鏡の概要と超精密測光系装置

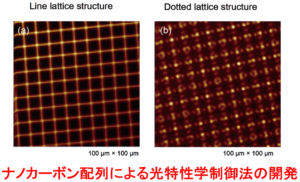

機能性ナノ材料の創成

井村教授は現在、金属以外の機能性ナノ材料の創成にも取り組んでおり、ナノカーボン材料の空間選択的合成法の開発も手掛けている。これはポリマーフィルム上に、電子ビームでカーボンドットを形成させたもの。図5に示すように、線状や、ドット形状にすることができ、こうしたナノカーボン配列による屈折や回折現象など、新しい光学特性制御法の開発も進めている。

図5 機能性材料の創成

何が起こっているか解りたい

井村教授が様々なナノ物質の研究に計測装置の開発も含めて取り組むようになったのは、博士課程時代に取り組んだ、分子ビームの衝突実験を通じて気体分子の動力学の研究の経験がある。対象物が有機物になると分析が困難になることが多く、分光特性が現象の理解に繋がることが多い。こうした地道な研究の原動力は「何が起こっているか解りたいというシンプルな動機」と井村教授は話す。自ら構築した新しい分析装置で、金属ナノ物質の物性を探求する井村教授なら、全く新しい発想で「アンビエントロニクス」の世界を切り開いてくれるに違いない。

化学・生命化学科学科

井村 考平 教授

経歴

2001年 岡崎国立共同研究機構 分子科学研究所 助手

2007年 自然科学研究機構 分子科学研究所 助教

2008年 科学技術振興機構 さきがけ研究者兼務

2009年 早稲田大学 理工学術院 准教授

2014年 早稲田大学 理工学術院 教授

記事作成:早稲田大学 アンビエントロニクス研究所 西当弘隆